果てしなき SF

いつもぽとすをご愛顧いただきありがとうございます。

「今年は去年よりも心なしか涼しい、絶対に。」と豪語するも誰からも共感を得られないスタッフの千尋です。

さて皆さま、SF はお好きですか?

好きじゃなくても喋っちゃいますが、私が SF としてまず思い浮かべるのは、特撮怪獣映画の金字塔ともいうべき「ゴジラ」。

本日は、そのルーツについて私的考察をしてみようと思います。

※あくまで私的考察です。

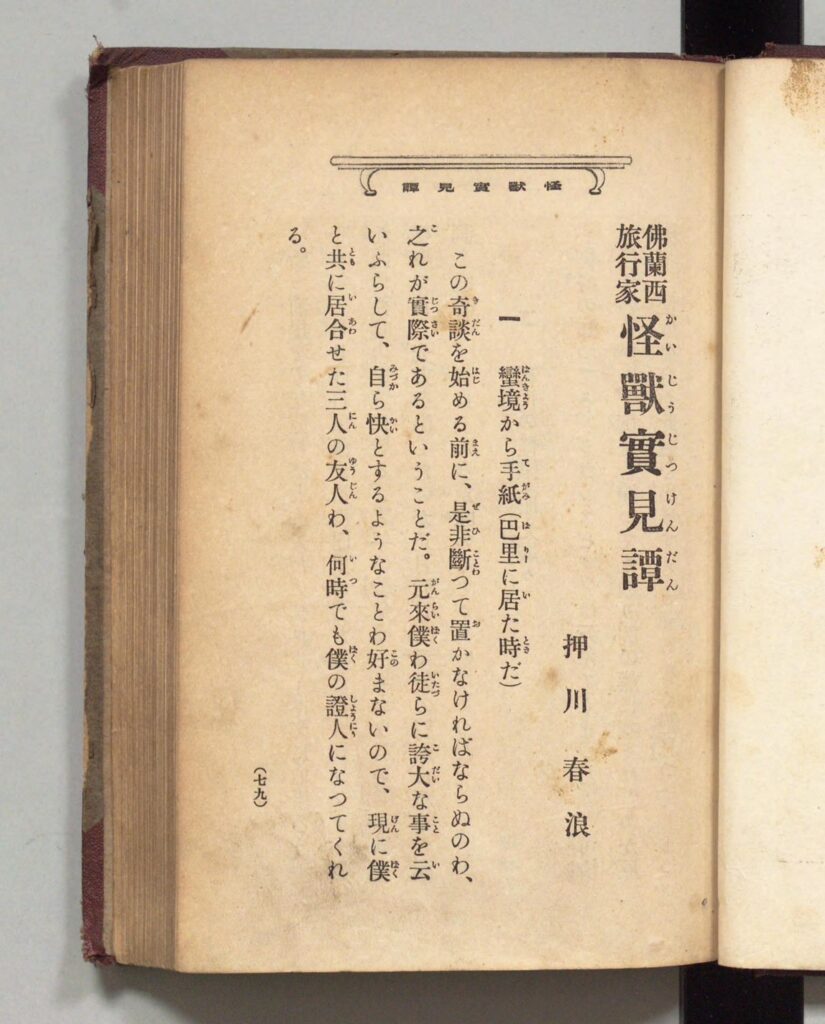

1909(明治42)年に刊行された「お伽テーブル」という児童読み物の中に、押川春浪(おしかわしゅんろう)の「怪獣実見譚」という興味深い一篇があります。

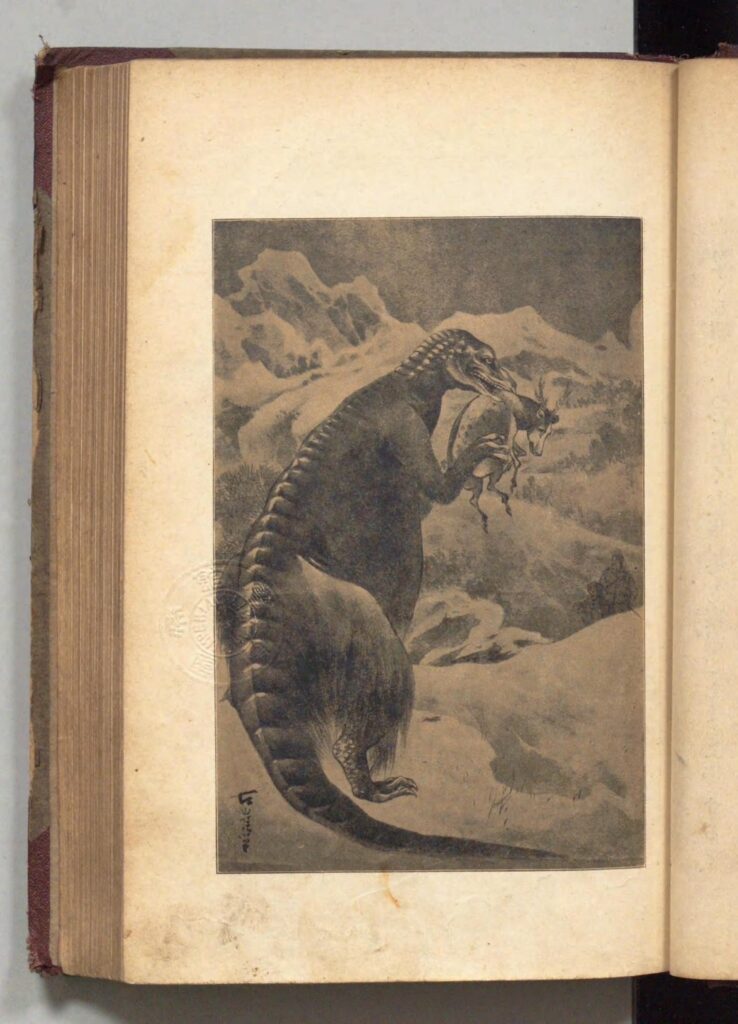

これは「生きていた恐竜」の目撃談を書いたものですが、当時、この目撃談がさも現実かのような記述が新聞などにも見られ、あたかも「 実際のニュース」のように流布していました。今で言うところのフェイクドキュメンタリーなわけですが、100 年以上前の子どもたち、いや大人に至るまでがこの冒険譚に心を躍らせました。

さらに、ここに登場する怪獣(恐竜)というのが、二足歩行で下半身に重心が置かれた、それはまぁゴジラなわけです。フェイクドキュメンタリー形式による 「真実らしさ」の演出は、のちのゴジラ映画におけるナレーションや報道映像の挿入といった演出手法と通底するものがありますよね。

押川春浪は日本SFの父とも称される作家であり、その SF 的想像力がすでに明治期に存在していたということは、一般に戦後の輸入ジャンルと考えられてきた日本SFの歴史を見直す契機となるかもしれません。

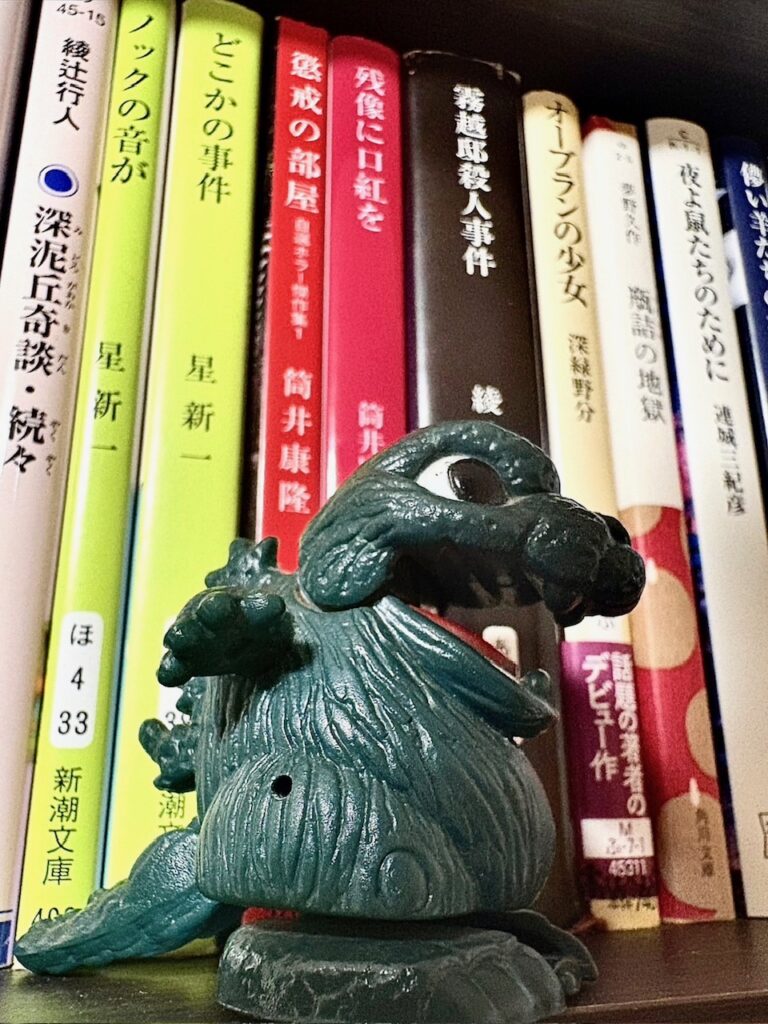

さてさて。明治期の想像力からちょっと現代にタイムスリップしましょう。星新一、小松左京、筒井康隆という三大 SF 作家をご存じですか? 彼らは三者三様の筆致でそれぞれまったく違う作風を持っています。星新一はショートショートで社会風刺や機械文明をミニマルに描き、筒井康隆はパロディやメタ SF、文学的実験で既成概念をぶち壊す一方、小松左京は巨大スケールで科学技術と文明の危機、社会の問題を深く掘り下げるリアリズム派。つまり、「ゴジラ」に見られる科学技術の光と影、社会システムへの批判は、小松左京的な社会派 SF の典型的なテーマなのかな、と思ってみたり。

ちなみに、星新一がもし「ゴジラ」を描いたら、「ゴジラがボタンひとつで出てくる自動販売機」的なショートショートになりそうですし、筒井康隆ならメタ SF 的にゴジラに転生する奇想天外な物語を書いたかもしれません。こうした多様な想像力が日本 SF の魅力でもあるんだろうな~と思いつつ、文字数が迫ってきているので、本日はこのへんで。

皆さまの好きなSF作品は何ですか? またそのルーツは何だと思いますか?

熱帯夜、眠れぬまま夜が更けていく。そんな時は、ゆったりと想像の旅に出るのもいいかもしれません。

それでは、今宵もぽとすでお待ちしております。

スタッフ 千尋